運命の6万5,000円

終戦の混乱期。すべての価値観が一変し、日本全体が明日への希望を失い、進むべき道が何も見えない時代にありながら、金井武雄の信念は少しも変わらなかった。

お客様のために、1日でも早く仕事を再開させなければ・・・。そして復員したその日から活動を開始した。まずは家族で住むための家を探して棚などをつくり、近くの農家で草むしりなどをして賃金の代わりに芋を得ていた。慣れない作業で、大変苦労した。

日本全体が敗戦後の虚脱状態の中、金井武雄は「今こそ最も努力するとき、一生の運命を左右するとき」と考えたという。そしてラジオ、新聞などからの情報収集に全神経を傾けていた。逆境の中でチャンスをつかみとろうとする意志、先見性…すでに金井武雄は事業家としての素質を十分に開花させていた。

住む場所と当面の食料を確保すると、すぐにレンズの取引先である函館へ向かった。ところが乗車前に買った新聞記事で、マッカーサーの指令による樺太、台湾、韓国などの旧日本領の預金封鎖の情報を知り、帯広で下車。不眠で並んで陸別行きの切符を手にし、通帳を取りに自宅へ引き返した。すぐその日のうちに汽車に乗り、夜遅く帯広へ着いた。翌朝、銀行で住所変更の手続きをしたが、コヨ夫人が樺太から持ち帰った6万5,000円の通帳はその場で確認したものの、1,500円の通帳の方は行員に依頼して再び函館へ向かった。だが、行員が手続きをしていなかったため、1,500円の通帳の方はただの紙屑となってしまった。白米10kgが約4円の時代である。残念ではあったが、せめて6万5000円が無事に手元に残り、のちの店舗取得の資金となったことが大きな救いであった。樺太でも、9月1日にソ連軍が金融機関の預金払い出しを禁止している。

必要な情報は執念をもって求めている者にこそ与えられる。ほんの小さな新聞記事が人の一生を左右することもあるのである。

その後、昭和21年2月17日には金融緊急措置令が施行され旧円が使えなくなり、新円制度がスタートした。貨幣価値が変わって物価が高騰し、例えば教員の平均収入に対し、支出はほぼ3倍。赤字を埋めるためには衣類や家財道具を売るしかなく、この四苦八苦の状態は少しずつ皮をむしって、小さくなっていくタケノコのようだと「タケノコ生活」と呼ばれていた。しかし金井家では現金の預金はなく、引揚者としての特権もあり、影響を受けることはなかった。もしコヨ夫人の引揚げが、一般の引揚げと同様に1年遅れていたならば、預金はほとんど封鎖、またはインフレによって価値がまったく変わっていたことだろう。まさに、信念にもとづいた瞬間ごとの正しい判断とすばやい行動の連続、そして親切にしてくださった人たちへの感謝の気持ちを忘れずにいることで、強い運を自分たちの方へ引き寄せているかのような人生である。

執念の店舗探し

戦時中にメガネ店を廃業した人からショーケースや機械類を買い入れ、いよいよ札幌での店舗探しに取りかかった。駅前から行啓通り、豊平…金井武雄は軍隊靴が擦り切れるほど札幌市内を歩き回った。数日が過ぎた頃、疲れきった足で樺太時代から取引があった金井伝七氏を訪ねた。氏は「何とか話を聞いてあげましょう」と旧知人である船木氏に相談。船木氏は狸小路4丁目で書店を経営していたが、偶然にもその日、船木氏は店を売却するための広告を出そうとしていたという。

当時、狸小路は札幌を代表する商店街だった。北海道で店を経営しようとする人たちの憧れの地だった。明治4年、開拓使本庁が札幌に移り、札幌は北海道の首都となる。その頃から、現在の南1条から南3条までの間に商工業者が店を構え出した。そして、それまで大ヤブでしかなかった現在の狸小路にもぽつりぽつりと店が並び出し、狸でも出そうなところとあだ名されていた呼び名が、いつのまにかそのまま通りの名前になってしまったということだ。明治43年にはビアホールが誕生、2年後には活動写真館が登場して「ハイカラ」な大正を象徴する商店街が完成した。

さらに昭和初期には、すずらんの形をした横断街灯「鈴蘭灯」がお目見えし、その華やかな夜景は今のすすきののように、わざわざ鈴蘭灯を見物しようという多くの客を魅了した。又大正14年から始まった、札幌市初の道路の舗装も昭和初期には1丁目から6丁目までが完成。人々は狸小路をブラブラ歩く「タヌブラ」を楽しんだという。

戦争中は一時期灯りが消え、建物は取り壊されてほとんど廃墟となっていたが、終戦直後からまず闇市で賑い、その後急速に復興の兆しを見せていた。もしかしたら、憧れの地・狸小路に店が持てるかもしれない。金井武雄の心は踊った。

早速譲り受けるための交渉へ。ほどなく合意を得て預金封鎖を免れた6万5,000円すべてを購入資金に当てた。もともと金井武雄は預金を有効に生かすためにも、手元の資金は全額使い切ってしまうことを考えていた。ドイツが第1次大戦の敗戦後、それまでのマルクがほとんど紙屑になったように、たぶん日本円も同じ道をたどるだろうと思っていたからだ。

急いで契約書を作成。そして現在の狸小路本店の半分の広さの店舗を取得した。昭和20年10月であった。樺太の開店から6年。4坪半の店の約6倍もの大きな店…金井武雄は長年の夢を自らの手で勝ちとった。その喜びを「キボウカナウ. カナイ」と陸別にいる妻にあてて電報を打っている。

10月末には、コヨ夫人と子どもたちも札幌へ。狸小路4丁目で新しい生活が始まった。ただし、手元の残金はゼロ。船木氏は当面の運転資金にと店舗取得代金の一部を快く貸してくださったという。

「親切な店」再出発

1946年(昭和21年)

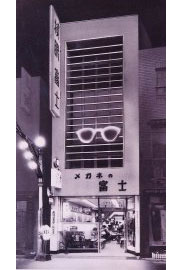

オープン当時の店頭

店舗取得後、3カ月。苦労して集めた食料を大工にも食べさせながら開店の準備を進めた。そして昭和21年1月8日、狸小路店開店。「富士眼鏡店」の看板を掲げ、ショーウインドウをつくったものの、商品がない、道具もない状態での再出発であった。ケース一列だけの店内。問屋からの半端なツルをもらってきてまで役立てていた。

戦時中に破損したままになっていたレンズ1枚、ツル1本の修理のためのお客様が多かった。他の店では、1枚のレンズの入れ替えは快くは引き受けていなかったようだ。「富士眼鏡店」では、お客様の求めに応じてどのような仕事もこなした。樺太時代と同じように、簡単な修理は無料。利益の確保だけを優先させてはいなかった。レンズに穴をあける道具もなく、何度も失敗して大量のレンズを破損した。市販の三角やすりからレンズの穴あけ用の錐を独自につくったりもしていた。

そんな繰り返しで少しずつ作業の効率は上がったものの、売り上げはさっぱり上がらなかったという。それでも、やがて「親切な店だ」と評判になり、急速にお客様が増えていった。お客様がお客様を呼んでくださることを改めて実感。開業から2年目には、同業組合の売り上げ推定で、2番目になったほどである。

緻密な計画性 - 土地の取得

金井武雄は、前へ前へと事業を引っ張っていくと同時に、予想されるすべての事態に緻密に、慎重に対処策を考え、具体化させていた。

昭和23年には、店舗に地下壕をつくっている。終戦前後の恐ろしさがまだ癒えることなく、頭にこびりついていたためだ。ようやく確保した商品や機械類、お客様のデータなどを絶対に焼失することのないようにしなければと考えていた。そして金井武雄が地下壕を独自に設計。コンクリートづくりの頑丈なもので、扉はレールによって動かす水平開閉式になっていた。

また、当時は店舗は取得したものの土地は借用であった。万一火災で店舗を焼失した場合、地上権がなくなるため是非、土地も取得したいと考えて行動を起こす。

昭和25年、すべての財産25万円を地主に貸し、年利1割8分の利息で運用して元利金75万円になったときに登記してもらう、もちろんそれまでの間、借料は払いつづけるという独自の案を提示し、説得した。そして売り上げの中から1円でも多く貯金に回すように節約した。

地主はこの条件を了承したが、インフレで地価が上がったため、その後契約金の値上げを要求。だが法律的な手続きにより一部の増額に応じただけで無事に移転登記することができた。実際、昭和44年に火災に見舞われることになるが、自社所有の土地であったことが不幸中の幸いとなって、すぐにビルを再建することができたのである。

店舗の改装、そして拡張へ

1957年(昭和32年)10月

近代化を目指し大改装

金井武雄は、店舗はお客様をお迎えする応接間であると考えていた。そのため、少しでも不都合ができると改装し、店の顔でもある外装を含め、ほとんど毎年のように手を加えていた。

中2階、中地下と拡大し、売り場面積を広げるために、自分たち家族の生活の場所は屋根裏部屋へ移動していった。昭和27年には3階建てに改装。その2年後には、店舗前面を総タイル貼りにお色直ししている。

照明にも大変気を使った。照明は視力に直接関係するものであるため、細部の光にもこまやかな心づかいと科学的配慮を施した。札幌市、札幌商工会議所、北電、北海道新聞社、他13団体後援による照明コンクールにおいても、昭和29年以来何度も優秀賞受賞をはじめ、入賞している。

狸小路も戦前の華やかさを取り戻し、昭和24年には1丁目から8丁目に鈴蘭灯が復活。その年の年末には、全国に先がけて「現金つかみどり」が始まって、話題を集めた。それでも浄化槽をつくって水洗トイレにしていたのは、当時は映画館と「富士眼鏡店」のみだったそうだ。

昭和32年には、さらに近代化をめざして大改築。売り場面積を3倍に拡大した。

そして、昭和33年、狸小路に待望のアーケードがお目見え。その後2年間で1丁目から7丁目がアーケードでつながり、札幌を代表する商店街、繁華街としてますますの賑いをみせていた。東京でいえば、さしずめ銀座というイメージであったという。

1960年(昭和35年)

隣接店舗を買収して、

間口2倍、坪数約6倍に

1963年(昭和38年)、

1966年(昭和41年)

と改装を加えた。

写真は昭和38年頃の店頭

昭和35年、店舗拡大の劇的なチャンスがめぐってくる。隣接店舗が売りに出たのだ。すぐに売買の申し出をしたが、交渉は難航した。樺太からの引揚者で後ろ楯のない人には、売りたがらなかったためという。そんな折、土地の持ち主が旅行に行くというときに、当時相談にのっていただいていた町内会の婦人会長の助言により、コヨ夫人は札幌駅まで見送りにいった。今のように指定席がない時代だったので、コヨ夫人は隣家の人たちのために席を取ってあげ、大変喜ばれた。そのときに「この土地は買える」と直感したそうだ。そして、夫妻の希望は叶い、売買交渉は成立。しかし、すぐに次の壁が大きくたちはだかった。資金である。

大手銀行に相談したが、にべもなく断られた。資金集めに力を尽くして奔走する中、結果的には、商工中金からの融資が受けられることになった。また、思案の末、金井武雄が高等小学校卒業後に初めて勤めた「山本商店」の店主にも借金を申し入れたところ快諾を得た。その返済のために3年間は身の周りのものを一切買わなかったという。

昭和35年8月、増改築が終了。それまでの約6倍の面積の店舗が完成した。

「崖っぷちのぎりぎりまで追い詰められると、必ずそこで何か新たな道が開けてくるもの。でも、絶対、究極まで頑張らなければだめね」とコヨ夫人は語る。苦難と真正面から向き合い、戦って、道なき道を歩んできた人だけが肌身で知る真実だろう。

店舗は焼けても、信念は燃え上がる

1969年(昭和44年)2月

狸小路店類焼

樺太での創業以来、金井家は常に職場と生活の場が一緒になっていたが、昭和38年7月、自宅を移し、引越した。同時に、緊急の場合に備えて店舗の宿直制を取り入れている。

金井武雄の憂慮は、ある日、現実となって狸小路店へ降りかかる。創業30周年記念式典も無事済ませた翌年、昭和44年2月19日未明。札幌が1年で最も寒い季節である。突然、3軒隣りから出火して、またたく間に燃え広がり、やがて炎は狸小路店めがけて襲いかかる。このわずかの間を縫って、宿直であった大滝孝二、村上熊蔵は電話連絡するとともに、猛火の中、お客様の記録類、お客様からお預かりした眼鏡類を運び出した。肌を刺すような厳寒期、ポンプの水で全身ずぶぬれになりながらの奮闘であったが、商品などの搬出はとても無理であった。

燃え盛る炎を前に、金井武雄は社員に「すぐにいまより大きいビルを建てます。心配しないでください」と力強く励ました。また、翌月3月に入社式を予定していた新入社員一人ひとりに「入社式は予定通り行ないます。安心して入社してください」と自ら電話をかけた。グランドホテルでの盛大な入社式に臨んだ51名にとっては、いつまでも忘れることができない感慨深いエピソードとして語り継がれている。取引先の問屋に対しても、仕入れ代金は予定通り全額支払うことを約束。信頼をつないでいる。金井武雄は常に有事に備えて慎重を期しており、狸小路店には最高額の火災保険のほか、当時はそれほど一般的ではなかった営業損失保証も契約していた。だが、やはり資金繰りは大変だったという。

にもかかわらず、宣言通りすぐに建物の新築に取りかかり、火災からわずか8カ月後の10月22日、地上6階、地下1階のビルを完成させた。その前、6月には予定通り函館店のオープンも果たしている。火災の前から金井夫妻は、いつかは建物の建て替えをと考えていた。それがちょっと早まっただけとさりげなく語る。常にポジティブに考えようとする強さがにじむ。

狸小路店の新規オープンまでの間は、駅前店と本社事務所を臨時の営業店舗として対応。火災を知らずに狸小路店を訪れたお客様のために、焼け跡にとりあえず机1つを置いて案内所とし、説明と誘導に努めた。お客様から「頑張れ!」と声をかけていただいたり、狭い仮店舗に入りきれずに階段に行列をつくって待ってくださるお客様の姿に、社員たちはずいぶん励まされたそうだ。目に見えるもの何もかもを焼き尽くした炎も、金井武雄の「逆境にあってこそ強くあれ」という信念を消し去ることはできなかった。金井武雄の心の炎、そして社員のやる気は、ますます勢いよく燃え上がっていたのである。